2023年某月,一场突如其来的火灾在某居民区充电棚爆发。短短15分钟内,火焰吞噬了15辆电动车,更吞噬了15条鲜活的生命。这场悲剧,如同一记重锤,狠狠砸在社会的安全神经上。当消防员从废墟中抬出最后一具遗体时,整个城市陷入了沉默——这不仅是15个家庭的破碎,更是公共安全领域的一次深刻警醒。

传统充电棚的监控手段,在火灾初期往往形同虚设。烟雾报警器反应滞后,人工巡查存在盲区,等到火势失控,一切已为时晚矣。

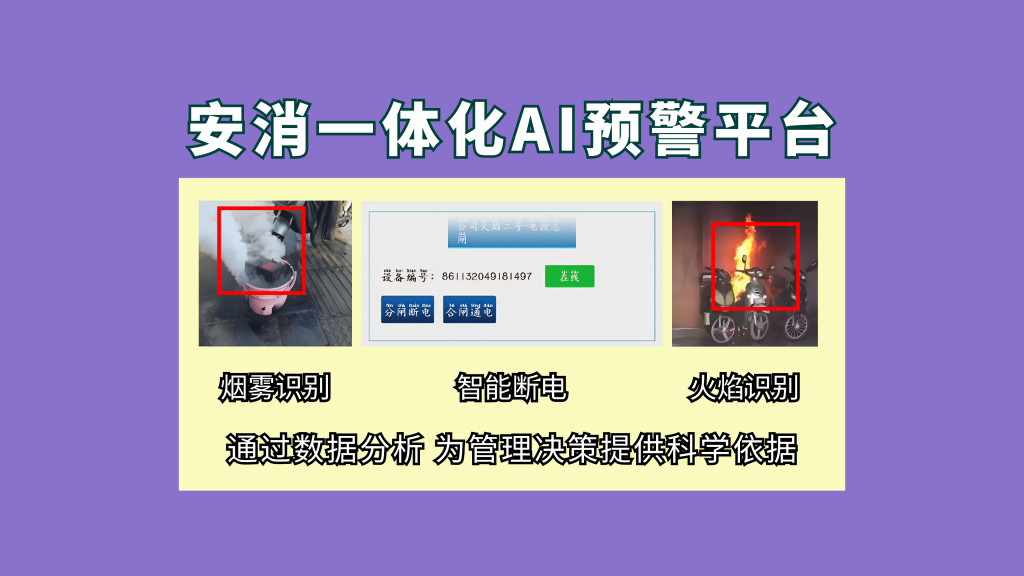

一、技术解构:AI火焰识别的“三重防线”

- 视觉识别:从“模糊感知”到“精准锁定”

传统火焰检测依赖烟雾浓度或温度阈值,而AI系统则通过摄像头捕捉火焰的动态特征——颜色、形状、闪烁频率。例如,某AI模型通过分析火焰的“脉动模式”,能在0.3秒内区分真实火源与反光干扰,准确率高达99.7%。这种“视觉优先”的策略,让系统在火灾萌芽阶段即可发出警报,比传统传感器快5-8倍。

- 多模态融合:打破“单一感知”的局限

单一传感器易受环境干扰(如灰尘、高温),而AI系统通过融合摄像头、红外热成像、气体传感器数据,构建“立体感知网”。例如,某系统在测试中,即使摄像头被烟雾遮挡,仍能通过红外热成像定位火源,并通过气体传感器判断燃烧物质类型,为消防提供精准情报。

- 边缘计算:让“决策”离现场更近

传统云分析依赖网络传输,延迟可能达数秒。而AI火焰识别系统采用边缘计算架构,将算法部署在本地设备,实现“毫秒级响应”。某社区试点中,系统从识别火焰到触发灭火装置仅用0.8秒,远超人类反应速度。这种“本地化智能”让安全防护不再受网络波动制约。

二、应用价值:从“被动补救”到“主动预防”

- 早期预警:争分夺秒的“生命窗口”

火灾初期3分钟是灭火黄金期。AI系统通过实时分析充电棚画面,能在火焰直径仅5厘米时发出警报,为人员疏散和初期扑救争取宝贵时间。某小区安装后,火灾损失从平均每起5万元降至0.8万元,更避免了人员伤亡。

- 风险溯源:从“事后追责”到“事前干预”

系统不仅能识别火焰,还能分析充电行为模式。例如,某AI模型通过监测电池温度曲线、充电时长等数据,提前72小时预警潜在自燃风险。某城市试点中,系统成功拦截了12起高危充电行为,将火灾发生率降低了67%。

- 资源优化:让“消防力量”更精准

传统消防依赖人工巡查,效率低下。AI系统可24小时监控数百个充电棚,自动生成风险地图,指导消防资源向高风险区域倾斜。某市消防局接入系统后,出警次数减少40%,而火灾扑救成功率提升至92%。

三、实践案例:科技守护的“真实温度”

案例1:老旧小区的“安全蜕变”

充电站周边燃放烟花导致AI火焰识别系统“预警”2月10日晚上8点,深圳石岩某社区内的充电棚周边发生了一起惊险的火灾预警事件。几个小朋友在充电棚附近燃放烟花,绚烂的烟花瞬间点亮了夜空,却也让危险悄然逼近。幸运的是,安装在充电棚的火焰识别摄像机迅速捕捉到了这一潜在威胁。系统第一时间发现并触发告警,联动社区工作者,物业负责人也即刻赶到现场处理。得益于这套智能监控系统的及时预警和迅速响应,一场可能酿成重大事故的火灾得以避免。